07 8月 「聖徳太子」も「平清盛」もゾロアスター教徒であり、ロスチャイルドの先祖です。

先日のブログの記事の中で、私は「聖徳太子」が「秦河勝」という名の「秦氏」であるとの記事を書きました。その記事が以下になります。

○青いバラを作ったサントリーは出雲族。彼らは「秦氏=ロスチャイルド」の作った「君が代」を忌み嫌っているようです。

日本史の中で「聖徳太子」ぐらい謎に包まれた人物はいません。それこそ「卑弥呼」の次に謎に満ちた人物と言ってもいいのではないでしょうか。

「卑弥呼」も「聖徳太子」も、どちらも実在しているのかどうかも怪しいとまで言われ、仮に実在していたとしても、その正体がよく分からない。

しかし、「卑弥呼」の場合は、彼女の統治していた邪馬台国すらどこにあったのか分からないわけですから、その正体が謎に包まれるのもある意味、仕方がないとは思います。

しかし、「聖徳太子」はどこで生まれてどこで暮らし、何をしたのかまでかなり詳しく記録に残されています。

にもかかわらず、「聖徳太子」の存在自体が嘘ではないかと疑われ、その正体について多くの歴史家がああでもないこうでもないと議論を繰り返しています。

はっきり言って、これはいくら何でもおかしな話です。

一体どうしてこんなことになっているのか。今の今まで、私にもその理由がよく分かりませんでしたが、あれこれと調べていくうちに、やはりこの世には「聖徳太子」の正体を隠したがっている人がいる、ということが分かってきました。

しかし、それを隠しておきたいからと言って実際に隠しておける人物というのは、この日本にそんなに大勢いるわけではない。

もしいるとしたら、それこそ「田布施システム」の存在を隠してきた「天皇家」と「ロスチャイルド家」ぐらいでしょう。

なので、この「聖徳太子」の正体を隠してきた犯人は、やはりこれまた「天皇家」と「ロスチャイルド家」と考えて先ず間違いありません。

ということは、この「聖徳太子」は「天皇家」や「ロスチャイルド家」と縁の深い人物だったと考えられるわけですが、これまでは「聖徳太子」の正体は「蘇我入鹿」であるか、または「秦河勝」である、というのが最も有力な説とされてきました。

で、人によっては「蘇我入鹿」と「秦河勝」は同一人物であると言ったり、彼ら二人が敵対関係にあったと言ったりしています。

かの有名陰謀論者である飛鳥○○に至っては、「聖徳太子」と「秦河勝」と「蘇我入鹿」と「小野妹子」が同一人物であるとまで言っているようですが、相変わらず我々庶民を煙に巻いてバカにしていますね。

では、私自身がこれらの説をどう捉えているのかというと、「聖徳太子」はやはり「秦河勝」であり、「秦氏」と「蘇我氏」は対立関係にあった、と考えるのが最も筋が通っていると思っています。

さらに言うなら、これまで何度も話してきました通り、「秦氏」はロスチャイルドの先祖。

で、一方の「蘇我氏」は出雲族であろうと考えています。

というのも、後に「大和族」が編纂した記紀には、「聖徳太子」が偉人として描かれ、「蘇我氏」が悪者として描かれているからです。(ロスチャイルドと「大和族」は仲良しですから。詳しくはこちら)

さらに記紀には、「蘇我入鹿」と「蘇我馬子」なる人物が登場しますが、この二人の名前の文字を入れ替えると「馬鹿」と「入子」になります。

「馬鹿」は「馬鹿」ですね。で、「入子」には以下のような意味があるようです。(出典はこちら)

・同様の形状の大きさの異なる容器などを順に中に入れたもの。重箱や杯などの入れ子細工。よく知られたものとしてロシアのマトリョーシカ人形がある。

・プログラミングにおけるネスティング(入れ子構造)のこと。

・劇中劇などのように、物語の中で別の物語が展開する構造のこと。 ⇒ 枠物語

・額縁の部品の一つ。油彩額などに使われる、絵とガラスとを密着させないための枠。

・死亡した実子に代りに養子を迎えること、またはその養子のこと。

・手こぎの船で櫓杭(ろぐい)を差し込むために櫓にあけた穴。

なので、記紀を書いた人物は、「蘇我入鹿」と「蘇我馬子」は「バカなマトリョーシカ人形」とでも言いたかったのではないでしょうか。

とにかく、記紀を書いた人物が「蘇我氏」を馬鹿にしていたことは明らかです。

しかも、「蘇我入鹿」と「蘇我馬子」の間には「蘇我蝦夷」という人物がいました。「蘇我蝦夷」にとって「蘇我馬子」は父親、「蘇我入鹿」は子供という関係になります。

で、「蝦夷」というのは「大和族」から見た「出雲族」の蔑称です。

なので、どこからどう考えても「蘇我氏」は出雲族と考えられるわけです。

したがって、「秦河勝」と「蘇我入鹿」が同一人物だったというよりは、敵対関係にあったと考えた方がよさそうです。

さらに言うなら、彼らが敵対関係にあったがために、「聖徳太子=秦河勝」は「蘇我氏」によって暗殺されてしまった……とも考えられます。

まさかと思う人もいるかも知れませんが、これについて、以下のような記事を見付けました。

----------------(以下、こちらから転載)

いきなり、聖徳太子が暗殺されている!と言うと、「本当か?嘘だろう?」と疑う人が多いと思います^^;

でも、暗殺されている可能性が高いのは、事実です。

管理人が、聖徳太子が暗殺されたと言うのは、次の三つの根拠があるからです。

【①聖徳太子は妻との死亡時期が一日違いであること】

Wikipediaにはこう書いてあります。

「推古天皇30年(622年)、斑鳩宮で倒れた厩戸皇子の回復を祈りながらの厩戸皇子妃・膳大郎女が2月21日に没し、その後を追うようにして翌22日、厩戸皇子は亡くなった。」

聖徳太子と妻の死亡時期が、わずか1日違いなんです。しかも、聖徳太子の母もその2ヶ月前に死亡しています。

・・・これ、不自然だとは思いませんか。

このように、立て続けに、死亡するのは、ほとんどあり得ないことで、これは、聖徳太子と妻とが一緒に殺されたと言う事を、表しているのです。

次に二つ目の根拠です。

【②聖徳太子の鎮魂式が全くなされていないこと】

飛鳥時代の当時、天皇関係者などが亡くなると、一定の期間、「殯(モガリ)」と呼ばれる、鎮魂式というか鎮魂儀礼が催されるのが一般的でした。

推古天皇や欽明天皇にも、さらには、聖徳太子の弟(来目皇子)が亡くなった時でさえ、「殯(モガリ)」が為された形跡があります。

でも、聖徳太子の死には、そのモガリの記録が一切ありません。そして、モガリを行わずに、すぐに埋葬されてしまっているのです。。。

推古天皇の摂政だった人物ですから、モガリをして然るべき人物のはずなのに、されていないのは、当時の常識からすれば、不自然極まりないことなんです。

ちなみに、聖徳太子以外で、このモガリが無かった天皇として、「崇峻天皇」が居ます。

実は、この「崇峻天皇」も、592年10月4日に「暗殺」されています。(犯人は蘇我馬子とも言われています)

Wikipediaにも「崇峻天皇」の項目でこう書いてありますよね^^;

〜〜〜〜

物部氏の没落によって欽明天皇以来の崇仏廃仏論争に決着が付き、法興寺(飛鳥寺)や四天王寺などの、造寺事業を積極的に行った。

しかし、即位したあとでも政治の実権は常に馬子が握っており、次第に不満を感じるようになった。

592年10月4日に、猪を献上する者があった。

天皇は笄刀を抜いてその猪の目を刺し、「いつかこの猪の首を斬るように、自分が憎いと思っている者を斬りたいものだ」と発言。

そのことを聞きつけた馬子が「天皇は自分を嫌っている」と警戒し、部下に暗殺命令を下した。

そして東国の調を進めると偽って天皇を儀式に臨席させ、その席で東漢駒に暗殺をさせた。

臣下により天皇が殺害されたのは、確定している例では唯一である。

死亡した当日に葬ったことと、陵地・陵戸がないことは、他に例が無い。

〜〜〜〜

いかがでしょうか?

殯(モガリ)も行わずに、まさに、すぐ葬ってしまっている事等、崇峻天皇の暗殺~埋葬までの様子は、聖徳太子のケースとほとんど同じなのです。

以上が、二つ目の根拠ですが、最後に三つ目の根拠です。

【③聖徳太子の死後643年に、太子の子孫25人全員が蘇我入鹿に殺されていること】

一説には、山背大兄王は生き延びている(?)という説もありますが、聖徳太子の子孫が殺されているというのは、事実だと思います。

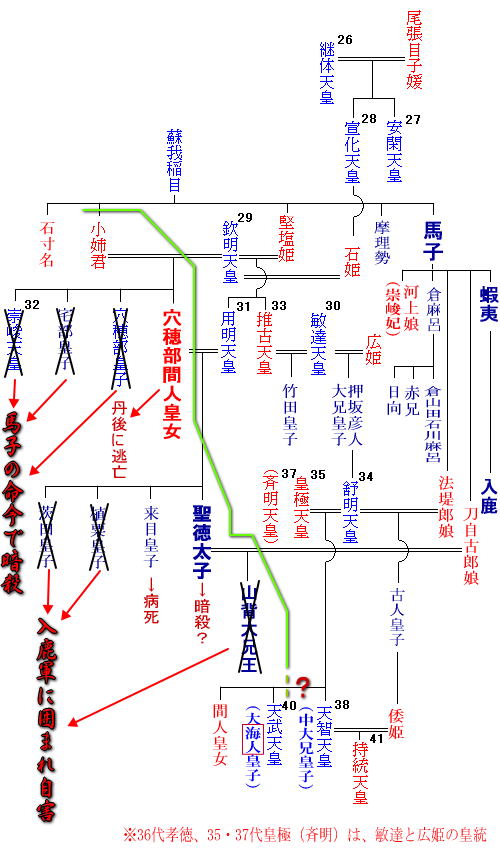

下記の系図を見れば一目瞭然ですが、聖徳太子の血筋は、蘇我氏によって、根絶やしにされているのが分かるはずです。

それで、以下に述べる部分を良く考えて見て欲しいのですが・・・

聖徳太子は蘇我蝦夷(入鹿の父)とともに、仏教を導入したと言われている人物でした。

要するに、蘇我氏の大切なパートナーと言われていたのが、聖徳太子であり、その子孫を、全員殺害するというのは、幾らなんでも、恩人に対して非道な仕打ちです。

こんな事は、普通は出来ないはずなんです。

なので、この部分には、何処かに嘘が混じっていると言う事です。

実は、率直に言ってしまえば、聖徳太子は、蘇我氏のパートナーでも何でもなく、蘇我氏にとって聖徳太子は、ただの政敵に過ぎなかったというのが、真実です。

だからこそ、聖徳太子は暗殺され、子孫も皆殺しの憂き目にあったのです。

以上の3つの理由から、聖徳太子が暗殺されている可能性は高い! 管理人は、こう考えています。

ちなみに、蘇我入鹿は後年645年の乙巳の変(大化改新)で殺害されています。

なぜ、蘇我入鹿が乙巳の変で殺されたのか?と理由を問われれば、その背後関係に「聖徳太子の一族の惨殺事件」があったと言えます。

乙巳の変で首謀者の一人である「中臣鎌足」は、元々は物部氏の従者(配下)である中臣氏ですので、物部氏系の聖徳太子一族を殺された”かたき討ち”の面もあると思います。

聖徳太子の暗殺事件は、後の大化の改新にまで繋がっています。

----------------(転載ここまで)

ということで、「聖徳太子」は「蘇我氏」によって殺され、その「蘇我氏」が大化の改新によって復讐のために殺された……。

こう考えることで、今まで複雑に見えた歴史も、一本の筋が通って見えてきます。少なくとも、私はこのように考えることで、頭の中がスッキリとしてきました。

では、なぜ記紀を書いた人物は、「聖徳太子」が暗殺されたことをはっきりと書かなかったのか。

その答えは簡単です。自分たちが神のように崇めている人物が、敵の手によって暗殺されたと国民に知られるのは、さすがに屈辱だったからでしょう。

で、先日の記事にも書きましたように、この「聖徳太子」の肖像はこれまで日本のお札に七回も使用されています。

で、日本のお札は「ロスチャイルド」が作っているので、ロスチャイルドが神のように崇める「聖徳太子」を七回もお札の顔として使ったわけです。

で、私はこのブログの中で「平清盛」もまたロスチャイルドの先祖であると書いてきました。以下がその記事になります。

○平清盛が平家をロスチャイルド家にしてしまった可能性。または「密教」と「日の丸」に隠された意味。

「平清盛」がロスチャイルドだったなんて、未だに信じられないという人も多いかも知れませんが、やはりどこからどう考えても「平清盛」はロスチャイルドです。

今日はそのさらなる証拠をお見せします。

私はこれまで何度か「聖徳太子=秦河勝」はゾロアスター教を信仰していたと書いてきました。以下がその記事になります。

○「神社」と「山」と「ピラミッド」と「空海」と「秦氏」と「ゾロアスター教」との切っても切れない関係。

○新国立競技場の工事を受注した「大成建設」は、やはりロスチャイルドと天皇と密接につながっていました。

で、実を言うと、「平清盛」も同じくゾロアスター教を信仰していた可能性が高いのです。

----------------

世界遺産・厳島神社、3000もの島が点在する瀬戸内海において、古来神が宿る島とされた厳島に建てられた壮麗な社殿。(註:一般的には、厳島神社は「平清盛」が建造したとされています。)

平安時代の神殿造りの粋を集めた建築美、潮の満ち引きを計算して建てられた緻密な構造、そしてその姿は自然と調和することで、訪れる者に驚きと感動を与えている。

厳島神社は1996年に人類の創造的才能を表す傑作など4つの項目で評価され、世界遺産に登録された。

満潮になると海の上に浮かんでいるように、床の高さが計算されている。

厳島神社は、東回廊、中央部、西回廊からなり、東回廊を通り中央部から出口に至る西回廊へと進むつくりになっている。

檜皮葺の屋根は独特の曲線美を描いている。

通常神社や寺は東や南を向いているが、なぜか厳島神社は北西を向いている。

その謎は聖徳太子が握っていた・・・

火焼前(ひたさき)、正面に見えるのは高さ16mの大鳥居。

楠木の巨木で作られている。

流されないのは海底に柱が打ち込まれているのではなく、鳥居の頭を重くしているからだという。

火焼前の奥に高舞台、祓殿、拝殿、幣殿、その奥に本殿がある。

厳島神社の美しさは海と山の絶妙なバランスから成り立っている。

見る角度によって異なる姿を見せる社殿、さらに季節の移ろいを投影するかのように、いくつもの表情を秘めている。

厳島神社の美しさは、無限の広がりを見せている。

春、満開の桜が朱色の社殿を包み込む。

夏、夜空を彩る花火が、厳島神社のシルエットを幻想的に浮かび上がらせる。

まさに一期一会の美しさ。

本殿を抜け、西回廊へ。

この厳島神社に魅せられたのは平清盛だけではない。

当時の天皇や貴族も参拝に訪れている。

平家が滅んだ後もその信仰は途絶えることなく豊臣秀吉もあつく庇護したという。

いったい厳島神社に何があるというのか。

御祭神は、市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)、田心姫命(たごりひめのみこと)、湍津姫命(たぎつひめのみこと)の3女神。

厳島神社は平清盛が建てたのか?

今の社殿の形は清盛が建てたが、お宮としてはそれより古くからあった。

593年にお宮は建てられ、推古天皇、聖徳太子の時代、もう一柱御祭神が祀られていた。

厳島神社を抜け、隣り合わせにある大願寺、神仏分離が行われた明治時代までは、厳島神社に含まれていた。

御本尊は弁財天、元々厳島神社の本殿の中に祀られていた。

弁財天は女性の仏、日本三大弁財天の1つに数えられている。

現在は秘仏とされ、見ることはできない。

そのルーツは古代ペルシャの女神アナーヒター、ゾロアスター教の海の女神。

ゾロアスター教とは、紀元前1400年~1200年頃に預言者ゾロアスターによって始められ、日本では拝火教という名で知られる。

西暦200年ごろに繁栄したサーサーン朝ペルシャでは国教となり、全盛期を迎える。

その特徴は水、火を神聖なものと崇めること。

イランに残るゾロアスター教の神殿は、必ず川海湖など、水の近くに建てられている。

厳島神社の高舞台で行われる舞楽、抜頭、厳島神社の神職に伝わる一子相伝の舞。(註: 最上の画像は「抜頭」の様子。)

1年に1回、元日の日の出から、およそ3時間にわたり舞われる。

ところがその面は、異様に鼻が高く、明らかに異国の顔。

さらにそのストーリーが胡人、つまりペルシャ人が猛獣に父を噛み殺され、復讐をするというもの。

平清盛が造営した厳島神社とゾロアスター教が、同じ海の女神を祀っている。

そしてペルシャを舞台にした舞、これはいったい何を意味しているのか?

古代オリエント文明研究家・岡田明憲「平家は西のほうの人たち、すなわちペルシャ人、ササーン朝ペルシャの末裔ではないか。」

実は世界遺産、奈良の興福寺、大乗院寺社造時期に、こんな1文が残されている。(『大乗院寺社雑事記』)

外来人が営む倉が、京都三条坊門にある。

彼等は外国との貿易などをしているが、そのことごとくは平の姓を名乗っている。”

謎を解くカギは舞楽にあった。

現在の社殿の形になった時に、平清盛が大阪の四天王寺の舞楽を伝えたといわれている。

四天王寺は厳島神社と同じ、西暦593年に建立された。

この寺の地下には竜が住んでいるという伝説がある。

(註:地下で悪魔崇拝を行って、悪魔を呼んでいたからでしょうか。)

30000坪の敷地、昔はその10倍あったという。

執事・南谷惠敬「浪速は今でこそ西の方は街並みだが、元々はすぐそばまで海だった。

その海はずっと瀬戸内海に続いていた。」

四天王寺も海の近くに建てられていたのだ。

厳島神社の舞楽は元は四天王寺から伝わった?

「聖霊会という法要、聖徳太子の御霊を慰めるため、聖徳太子の命日に行う法要がある。」

この寺を聖徳太子は、叔母の推古天皇が即位した西暦593年に摂政に就任、十七条憲法や冠位十二階を定め、中央集権国家を目指した。

昔の記録には、必ず抜頭だけは舞っていた。

なぜペルシャの話を舞うのかはわからないという。

秦河勝の子孫が舞楽を行っている。

秦氏は京都を本拠地にした豪族。

秦河勝は交易で得た富で、大和王朝では重要な地位につき、聖徳太子の厚い信頼を得ていた。

古代からの書物をまとめた『群書類従』によれば、秦氏は渡来人であることがわかる。

京都、秦氏が治めた太秦、太秦の秦は秦氏の秦。

木嶋坐天照御霊神社、通称「蚕の社」、秦氏が創建したといわれる。

元々は水の神をまつったことが始まりといわれる。

宮司・神服一夫「秦氏を象徴する鳥居がある。

三柱鳥居、真ん中に石が組まれて御幣が立っている。

本殿の主祭神が鎮座する場所。

本来は周辺が池で、池の中に主祭神が鎮座する磐座が建っている。」

日本で唯一という三柱鳥居、神が鎮座するという石の山を高さ5mの鳥居が囲む。

水が涸れる前は池の中にそびえたっていた。

「常に湧水がこの辺りを一面埋め尽くしていた。

ゾロアスター教の拝火神殿に合致してる。

もしかしたら、秦氏はペルシャ人だったかもしれない。」

聖徳太子の側近、秦氏はペルシャ人で、だから厳島神社の舞・抜頭はペルシャの物語なのか?

そして秦氏が疫病を鎮めるために始めたというのが、2009年に世界無形文化遺産に認定された祇園祭。

祇園祭山鉾連合会元理事長・深見茂「今のペルシャ・イランのみならずその近辺一帯の文化が日本に流入して祇園祭の根底にある思想を形成したのではないか。」

確かに山鉾にはペルシャを思わせる絵柄が・・・

月山、羽黒山、湯殿山からなる出羽三山。

多くの修験者が訪れる。

ここを開いたのが聖徳太子の従兄弟・蜂子皇子と伝えられているのだが、その顔がなんと、肌は黒く、鼻が高く、大きな目、まさに異国の風貌。

従兄弟である聖徳太子の肖像画とは似ても似つかない。

よく知られている聖徳太子の顔、最近の学説では、中国の敦煌にある壁画を真似て描かれたといわれている。

つまり聖徳太子の本当の顔は謎に包まれているのだ。

(註:要するに、「聖徳太子」も「蜂子皇子」と似たような顔だったし、その顔を皆に知られるのはマズイと思ったので、偽物の顔を使うしかなかったということでしょう。)

太子最古の記録『上宮聖徳法王帝説』によると、太子の母親の名前は穴穂部間人(あなほべのはしひと)とある。

大阪外国語大学名誉教授・井本英一「゛はし”というのはどういう経緯で入ってきたかというと、゛は”というのは5・6世紀の漢音゛パル”。

゛し”は゛シーグ”。

ペルシャ人のことを゛パルシーグ”、゛はし”は外来語でペルシャ人に間違いない。」

穴穂部間人の間人とは、ペルシャ人のこと。

「祇園祭の゛ぎおん”はペルシャ語の魂を表す゛ギヤーン”。

゛ヤーン”という音は゛ヨン”になって゛ギヨン”になって゛ギオン”になる、これは間違いない。」

祇園祭の語源もペルシャ語。

聖徳太子の側近、そして母親までもペルシャ人だったのだ。

聖徳太子はペルシャ人だったという可能性がある。

そして太子が政治を行った現在の奈良県高市郡、飛鳥宮水落遺跡。

6世紀終わりに初めて都が飛鳥へ移ってきた。

推古天皇が宮を置く、これが飛鳥時代の始まり。

推古天皇が即位した593年から遷都されるまでおよそ100年間日本の都だった飛鳥宮。

聖徳太子が政治を行ったこの都の最大の特徴が、縦横に張り巡らした水道管から豊富な水を供給し、池や噴水を多く備えた水の都だった。

ゾロアスター教の国サーサーン朝ペルシャの首都ペルセポリスと同じだった。

さらにペルセポリスの特徴が、都市全体が北西に傾いていること。

古代オリエント文明研究家・岡田明憲「北西方向は神聖な方位の1つ、冬至の太陽は南東方向に出る。

南東方向にでる冬至の日の出を正面から見るためには北西に自分が位置しなければならない。」

ゾロアスター教では、冬至の太陽は春にむけて復活するという意味を持つ。

厳島神社も北西に向いているので、冬至の太陽が神社の真後ろに昇る。

水、舞楽、北西の方向、そして京都奈良で導き出されたのは、聖徳太子、そして平家の人々がペルシャ人だった可能性。

平清盛が厳島神社を造営したのは、同族である聖徳太子の繁栄にあやかるためだったのかもしれない。

----------------

このように、「聖徳太子」と「秦河勝」と「平清盛」が、「ゾロアスター教」というキーワードによって一気につながってしまいました。

一見、全く何の関係もなさそうに見えるこれらのものが、なぜこうして一つにつながってしまうのか。普通に考えれば、さっぱり訳が分からないと思います。

しかし、「聖徳太子」も「秦氏」も「平清盛」もみんな「ロスチャイルド」の先祖であり、「ロスチャイルド」はゾロアスター教という「悪魔教」を信じる悪魔崇拝一族……。

だから、彼らはみんな見事に一つにつながってしまうわけです。

この世ではそんなに簡単に偶然など起きません。何かと何かがぴたりと一つにつながったときには、必ずそこに何らかの意味が隠されています。そして、その意味が何なのかを深く追求していけば、必ず何らかの答えが見えてくるのです。

ちなみに、ゾロアスター教は「火」を拝む「拝火教」ですが、「聖徳太子」を祀った広隆寺でも、毎年この「火」を燃やす「聖徳太子御火焚祭(しょうとくたいしおひたきさい)」が行われているようです。

ここまで来ると、もう絶対に偶然とは言えませんね。

母

Posted at 00:17h, 08 8月蜂子皇子、青いですね。

インドのダキーニのお話の時も全身青でした。

白人は青で描かれやすいとか?

日本史でいう渡来人のシルクロード経由と海寄り経由と関係がありそうです。

京都の高校に通っている時に国語の先生が余談で話していたことを思い出しました。

祇園祭の鉾巡行前にお稚児さんが現代で言うテープカットだけをしますが、本来はお稚児さんは生贄であったと。

祇園祭は疫病蔓延を防ぐためのお祭りなので、神に生贄を捧げる必要があったとか。その話を聞いた時は、どんな怖い神様やねんっ!とお友達とツッコミまくったのですが、今となってはまさに悪魔崇拝の極み!

ちなみに南禅寺横の蹴上は、大昔は山に死体を捨てていたので、転がってくる髑髏を蹴り上げていたから蹴上という地名なのだというお話でした。現在はその山に火葬場があります。なので祖母や母は荼毘に付すことをお山に行くといいます。山繋がりで古墳の石棺は生贄を入れておく場所だから、行ってはいけないという話も。先の火葬場のある山の隣にもひっそりと天皇陵があります。

暑い季節にちょっと涼しくなる京都のお話でした。

oka

Posted at 11:08h, 08 8月毎日拝見させていただいております。

祇園際のことが書かれていましたが、私の地元である愛知県豊橋市にも祇園際が毎年行われています。

豊橋祇園際

http://www.toyohashigion.org/history/index.html

<抜粋>

豊橋祇園祭は、もとは吉田神社 (牛頭天王社、 吉田天王社) の神事として始まりました。

吉田神社は、祭神として古事記にも登場する素戔嗚尊 (すさのおのみこと) をお祀りしており、

旧社家に残された資料によると、その創建は1124年とされております [廣田 1977]。

吉田神社は、京都の八坂神社に端を発する牛頭天王信仰に結びついています。

祇園精舎の守護神である、この荒ぶる神には疫病を払う力があるとされていました [同上]。

こうした信仰にもとづき、吉田神社は、古くから武将に親しまれ、特に、源頼朝に尊ばれていた事でその名が知られています。

<以上>

豊橋祇園際では打ち上げ花火や手筒花火をあげるのですが、ゾロアスター教の拝火信仰と関係があるのかもしれないですね。

また隣の豊川市には、秦氏と縁の深い兎足(うたり)神社というのがあります。

兎足神社

http://www.genbu.net/data/mikawa/utari_title.htm

昔は生贄神事があったようです。

<抜粋>

三 菟足神社には、昔から中国的な生贄神事が行われている。

古来菟足神社の祭事には、猪の生贄を供えていた。三河国の国司大江定基が、その生贄の残忍なありさまを見て出家し、唐に留学し寂照法師となったことが、「今昔物語」(平安後期)に書かれている。生贄神事には人身御供の伝説もあるが、現在では雀十二羽を供えている。

<以上>

豊橋市の牛川町にも徐福伝説が伝えられていたり、羽田(はだ=秦)八幡宮や絹田町という地名もあったりで、

愛知県の東三河地方でも秦氏と縁が深いのではないかと思います。

あやこ

Posted at 21:27h, 08 8月入鹿と馬子と蝦夷

学校で日本史を学んだ時に、とても引っかかる名前でした。

なんでそんな変な名前なのか??と。

古代日本の独特なネーミングと割り切って覚えてはいましたが、今回の記事で目から鱗でした。

馬鹿、入子、蝦夷

歴史の事実の中に、暗号のような、言葉遊びのような秘密が隠されていたのですね。

こんなに堂々と、しかも分かる人には分かる侮辱を忍ばせて後世に伝えるとは。

勝者が歴史を作るわけで、充分あり得る話です。

秦氏がペルシャ人であることにも妙に納得です。私の高校時代に秦さんという同級生がいましたが、中東系の顔立ちだったのです。(本人はハーフやクォーターではないと言っていました)

羽田孜元総理も鼻が大きく、少し聖徳太子の弟の肖像画に近いような感じもします。

生粋のロスチャイルドなのですね。納得です。

益々RAPT理論が冴え渡っていますね。

次の記事が待ち遠しくてたまりません。

今日もお祈りしております。RAPTさんと皆さんに祝福がありますように。

ひろ

Posted at 16:52h, 09 8月聖徳太子は、フリーメイソンのメンバーである、と日本文芸社発行の漫画「白竜 LEGEND」34巻(聖徳太子未来記編)に描かれています。

聖徳太子は1400年あまり前に四天王寺や法隆寺などの建設を司った中心人物だった。当時 この大工事のために多くの大工が中国などの大陸から集められた そしてその大工たちは寺付きの職業団体を結成したその集団こそ・・・・・・ 日本初のフリーメイソンだ!

「和を以って貴しとなす」で始まる17条憲法はまさに・・・・・・「友愛」を掲げるフリーメイソンの思想が土台となったものだ!

聖徳太子が考案した人材登用の画期的システム十二階位もフリーメイソンの三階位や十四位階が基礎となっている

大阪四天王寺の番匠堂には聖徳太子像がまつられているが・・・・・・その太子像は・・・・・・差し金を持っているッ!! これこそまさに聖徳太子がフリーメイソンのメンバーである証拠だ! (白竜LEGEND より)

聖徳太子の予言書「未来記」はフリーメイソンが代々守り続けてきた(現在進行形でしょうか)ことにも触れています

ちょこ

Posted at 17:55h, 24 4月RAPTブログに出会い3ヶ月ほど経ちます。毎日記事を読み漁り日々、靄が晴れて来ています。RAPTさんの調べ上げた切れのある文章(解説)とても読みやすくて為になりましす。有料記事も読みたくなり、読むなら有料記事が始まった当初から購読しようと思いました。学校で教えてもらっていた嘘デタラメな事(歴史)を今日迄信じていました。「入鹿」「馬子」って何か変な名前って思っていました。よく〝この世に起こることは全て必然であり偶然はひとつもない〟と言いますが、この言葉もかねてから腑に落ちなかったのですが、世の中でそう言われているのなら、「そうよね・・・」的な感じで自分に納得をさせていました。けれど今、この世ではそんなに簡単に偶然など起きません。とRAPTさんがこの記事で言われていて〝そう!そうよ!〟とやっと腑に落ちました。この言葉は、あちら側から来た言葉な気がします。あちら側の人たちは、自分達にとって都合の良いように計画を立てその通りに実行している(来た)からです。

ずいぶん昔から仲間内で勢力争いをしていたのですね。日本と言うと、神々が宿る〝神秘の国〟って感じがしましたが、実は、おどろおどろしいものが居る国だったのですね。

heparin

Posted at 07:06h, 19 8月秦氏=ユダ族かと思ってました。

ユダを向こうの発音ではイダ→秦(イの音は弱いので)

聖徳太子が馬小屋で生まれた点や、蘇我馬子の名前(われは蘇りし馬小屋の子)からすると聖徳太子=河勝=馬子もなくはなさそう

秦氏のルーツが徐福ならば彼らはユダヤ人であると思うのですが

僕の持論だと摩多羅神=牛頭天王もなくはない程度にとらえているのですが(笑)

透通空

Posted at 22:44h, 14 9月マトリョーシカを積極的に、ファッションに取り入れているメーカーが幾つかあるようです。そのひとつは、Blutsgeschwister (血の姉妹)で、ロゴに赤い十字架と、船のアンカーを使っています。今年の春のコレクションには、サンタクロースも使われていました。薔薇もよく、登場します。これはこのメーカーだけではないですが、(得に北欧系のメーカーも含め)日本の桜やら着物をまねした型が、多いです。共通性がなかったのですが、やっぱり意味は、ありそうですね。気味が悪くて、うっかり洋服も、買えなくなります。

西洋のある国々でのキリストの復活祭は、火をガンガン焚きますが、変ですね。スウェーデンみたいな青い旗の国でも焚くのでしょうか。

天狗の山の高尾山、東京で最も有名な山かと思いますが、火を焚いていますね。神社とお寺が共存しています。お香も焚いているようですが、そうなると、お香系統も、度を越せば怪しいと思い始めました。